1、前述:

深入挖掘靖江的地域文化特色,如長江文化、移民文化、歷史人文等,將這些元素融入到展廳設計中,使展廳成為靖江文化傳承與展示的重要窗口,讓參觀者能夠深刻感受到靖江獨特的文化魅力。以時間為主線,梳理靖江從過去到現在的城市發展歷程,展示城市在不同階段的發展成就和特色,以及未來的發展規劃和愿景,讓參觀者對靖江的城市發展有一個全面、清晰的認識。

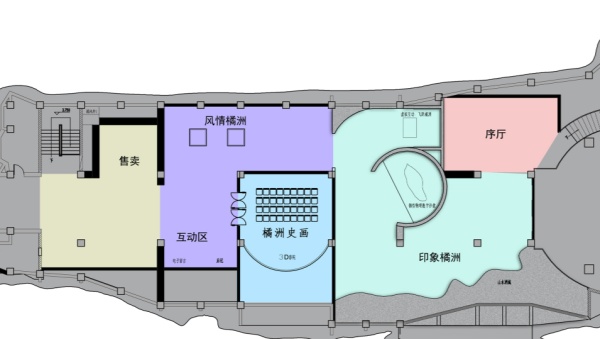

2、空間規劃

在游覽路線的規劃上,遵循了以人為本的原則,注重參觀者的互動體驗,通過運用多媒體技術、互動裝置等手段,讓參觀者能夠參與到展廳的展示中來,增強他們對城市規劃的理解和認識。同時,將教育功能融入到展廳設計中,通過展示城市規劃的知識和理念,提高參觀者的城市規劃意識和環保意識。

3、歷史文化展示

建制沿革:展示靖江從古代到現代的行政區劃變遷,包括各個歷史時期的名稱、管轄范圍、政治地位等,讓參觀者了解靖江的歷史淵源。自然地理:介紹靖江的地理位置、地形地貌、水文氣候等自然地理特征,以及這些自然條件對靖江城市發展的影響。移民文化:講述靖江的移民歷史,包括移民的來源、遷徙過程、文化融合等方面的內容,展現靖江多元文化的特色。文化教育:展示靖江在文化教育方面的發展歷程和成就,如古代的書院、現代的學校、文化名人等,體現靖江對文化教育的重視。城市規劃展示總體規劃:通過模型、展板、多媒體等形式,展示靖江的城市總體規劃,包括城市的功能分區、空間布局、交通規劃、基礎設施建設等方面的內容,讓參觀者了解靖江未來的城市發展框架。

未來愿景展示城市發展目標:闡述靖江未來的城市發展目標,如建設成為創新智造之城、融合發展之城、和諧宜居之城等,讓參觀者對靖江的未來有一個清晰的憧憬。

4、空間設計序廳空間:作為展廳的起始空間,序廳要給參觀者留下深刻的第一印象。可以設置大型的主題雕塑、背景墻或多媒體展示裝置,展示靖江的城市形象和文化特色,同時介紹展廳的主題和參觀路線。

歷史文化展區:通過多個展室或展區,按照時間順序或主題分類,展示靖江的歷史文化內容。可以運用文物、圖片、文字、多媒體等多種展示手段,營造出濃厚的歷史氛圍,讓參觀者仿佛穿越時空,感受靖江的歷史變遷。

城市規劃展區:這是展廳的核心區域,采用大空間、開放式的布局,設置多個展示區域,分別展示靖江的總體規劃、專項規劃和重點項目。可以運用大型的城市規劃模型、多媒體互動展示系統、虛擬現實技術等,讓參觀者直觀地了解靖江的城市規劃內容和發展前景。

未來展望展區:以簡潔、明快的設計風格,展示靖江的未來愿景和發展目標。可以設置互動體驗區,讓參觀者參與到城市未來的規劃和設計中來,增強他們對城市發展的參與感和責任感。

時間之流浸潤并模糊了榖物的原相,形色香在壓力變化中揉雜溫度、空氣和水滴釀出甘醇風味。

進入展館,觀眾首先進入前廳部分。前廳是功能區的一部分和參觀的準備區。前廳兩側均勻分布山川水墨畫,與古井貢酒產品蘊含的清新淡雅之風相得益彰,使觀眾對古井貢酒的產品有一個初步的認識。參觀觀眾向右進入展館進行參觀。

嵊州,這片古老而神奇的土地,自古以來便是越國的領地,承載著千年的歷史與文化。唐宋時期,這里歸屬越州,因此得名“越地”。在這片文化底蘊深厚的土地上,孕育出了一種柔美典雅、傳唱全國的戲曲藝術——越劇。作為越劇的原生地,嵊州以“越地天籟”作為展覽的主題,旨在向觀眾展示越劇與嵊州之間千絲萬縷的聯系,以及越劇從誕生到發展壯大的輝煌歷程。

2025年早春,黃河咽喉岸畔春寒料峭、乍暖還寒,德州黃河文化展廳內卻已涌動起“文化”的春潮。經過改造提升的黃河文化展廳,已然煥新呈現在我們眼前,那條承載德州治黃記憶的“紅心一號”吸泥船,承載著前輩們的智慧和“紅心一號”精神,在歷史的長河中劈波斬浪向我們駛來,在新時代講述著新的敘事。

在開化文化之心中,城市展覽館巍然矗立,如一顆明珠鑲嵌于歷史與未來的交匯點。其設計精妙,自然與建筑相得益彰,內部空間既寬敞明亮又富有層次感,猶如一幅穿越時空的精美畫卷,訴說著開化的歷史變遷與未來憧憬。

通過對時代楷模主題的凝練,展示尕布龍作為一名共產黨員的光輝形象。純潔的白色和共產黨人的本色奠定了序廳的基調。尕布龍同志的雕像靜靜地佇立在黨旗前凝望著草原。極致的空間設計,詮釋出他崇高理想信念,一生求索,為人民服務!

整體展廳通過空間氛圍營造,以場景復原接景畫的形式,配合動態影像,全景生動流域美麗的自然風光,物產資源。

青年毛澤東紀念館—毛澤東在長沙求學期間,他完成人生的兩個轉變:一是由學生到教師再到職業革命家;二是由激進的民主主義者到初步具有共產主義覺悟的知識份子再到偉大的馬克思主義者。橘洲沿革展一以印象人畫,以精神人詩,從橘洲的形成、發展到消沉再到現在的繁華,成為湖南建設兩型社會的新亮點!

張家口,這座鑲嵌在河北省西北部的璀璨明珠,以其獨特的地理位置和豐富的歷史文化底蘊,吸引著無數探尋者的目光。東臨北京的繁華,西連大同的古韻,北靠內蒙古高原的遼闊,南接華北平原的豐饒,張家口自古以來便是中原農耕民族與草原游牧民族交匯融合的橋梁。桑干河與洋河如兩條銀色的綢帶,穿境而過,滋養著這片熱土;大馬群山、陰山、燕山、太行山如四位忠誠的衛士,群山環繞,守護著這片古老而又年輕的土地